Témoignage EARL DES BOSQUETS Benoît BARRAUD (71) Témoignage paru sur le site internet Tellus

(le 05 janvier 2023) Mon objectif est de gagner du temps sur la surveillance des chaleurs et de resserrer ma période de vêlages.

M. Barraud nous explique pourquoi il a choisi de mettre en place des boucles connectées sur son troupeau de 160 vaches allaitantes (80 vaches Aubrac et 80 vaches Charolaises).

| | | | | | | | Benoit Barraud a fait le choix de vendre ses taureaux dès la mise en place des capteurs : après les premières échographies réalisées, le résultat est là : 106 vaches pleines sur 109 après quelques mois d'utilisation. Benoît Barraud a été le premier éleveur français équipé des nouvelles boucles connectées SensehubTM avec LEDS intégrées. Elles permettent la détection optimale des vaches en chaleur. Benoît peut faire clignoter les boucles des vaches en chaleur pour l’inséminateur. Véritable gain de temps et outil d’aide à la gestion de son troupeau au quotidien. Comment l’outil vous permet de gagner en intervalle vêlage-vêlage ?

« Jusqu’à maintenant, il y avait 120 vaches qui faisaient leur veau de septembre à novembre et une quarantaine qui faisait leur veau de fin janvier à début mars. Il y a vraiment un plus sur la détection des chaleurs : nous avons inséminé 130 vaches en 21 jours. Sur les 160 vaches au total qui ont été inséminées sur chaleurs naturelles, je pense que si je n’avais pas eu le système, j’en aurai manqué une quarantaine. Je n’ai qu’un site, mais je fais inséminer dans 5 bâtiments et, en race Aubrac, la détection de chaleur est plus difficile à voir à l’œil ».

« On gagne du temps sur la repro, l’IVV va beaucoup baisser, je vais resserrer ma période de 4 mois »

« Grâce à l’outil, on n’insémine pas de vache pour rien : le système impressionne même l’inséminateur. »

Bilan après les premières échographies réalisées : 106 de vaches pleines sur 109 après quelques mois d’utilisation.

« On a même un effet sur les vêlages ! le système met une alerte, il avait détecté plus d’activité. Sur des vêlages qui durent un peu, il y a aussi une alerte. »

Quel est l’avantage des nouveaux indicateurs LED sur les boucles ?

« Même quand je dois m’absenter, je peux, depuis mon téléphone, faire clignoter les vaches à faire inséminer pour mon inséminateur ». Pour Monsieur Barraud, « l’essayer c’est l’adopter », même s’il revenait avec des taureaux en monte naturelle, il garderait cet outil. Lorsqu’il compare cet investissement à d’autres, rapporté à la qualité des informations et à la durée d’utilisation, il ne reviendrait pas en arrière.

Quel est votre niveau de satisfaction à ce jour ?

« Je fais entièrement confiance à l’outil et en suis pleinement satisfait. J’ai changé ma stratégie et les résultats sont là, alors que la détection des chaleurs c’était nouveau pour nous. J’ai presque plus de vaches pleines qu’avec les taureaux sur une période plus serrée et avec 10 % de génisses en plus. Donc non, je ne regrette pas du tout de m’être séparé de mes taureaux. »

| | Témoignage de Patrice et Baptiste FAGOTET GAEC DE LA CHAPELLE, Thoisy le Désert (21) Article paru dans La France Agricole (le 29 janvier 2024) Regrouper un maximum les vêlages pour gagner en qualité de vie | | | | | Patrice et Baptiste FAGOTET sont installés en GAEC sur une exploitation de 339 ha en polyculture élevage en Côte d’Or. Les éleveurs conduisent leurs 165 charolaises 100% en insémination artificielle avec des vêlages groupés sur un mois et demi entre fin octobre et mi-décembre. Lors de son installation avec son père en 1995, Patrice faisait vêler 70 charolaises entre décembre et avril dans une étable entravée. « Ce travail, qui n’en finissait pas, ne serait plus acceptable socialement aujourd’hui » affirme l’éleveur dont la femme travaille à l’extérieur. « Je veux avoir fini les vêlages avant le 15 décembre pour pouvoir passer à autre chose : refaire les clôtures, aller dans les champs ou encore se libérer du temps pour la vie de famille ».

L’accomplissement d’un tel objectif repose sur le respect de trois principes :

- Une grande rigueur dans la détection des chaleurs.

- Une bonne préparation de la période de reproduction avec des rations adaptées.

- Et enfin, une politique de réforme drastique. En effet, toutes les vaches échographiées « vides » avant la mise à l’herbe sont systématiquement mises à la réforme et vendues en été.

Un calendrier bien défini

Les premières charolaises ont été rentrées mi-octobre, soit deux semaines après les semis d’automne.

« Quand la période des vêlages approche, il faut se libérer à temps et être entièrement disponibles pour ça. Toutes les femelles reproductrices sont rentrées au bâtiment le 1er novembre après avoir été déparasitées et avoir bénéficié d’une cure d’oligo-éléments. Le reste du troupeau est ensuite rentré en fonction des dates de vaccination contre les diarrhées néonatales. »

Pendant la période de vêlage, les deux exploitants se relayent en permanence sur l’exploitation. A part eux, seul le vétérinaire est autorisé à entrer dans les bâtiments. En plus du pansage et du suivi des vêlages, il faut assurer le roulement des animaux prêts à vêler avec ceux qui ont déjà vêlé dans les cases de vêlages.

Une rigueur qui a fait ses preuves

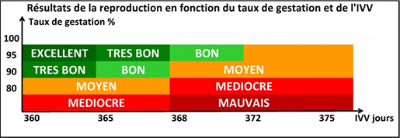

Ainsi, et depuis plus de 10 années, les résultats techniques de l’exploitation restent stables avec une date moyenne de vêlage au 15 novembre et un IVV moyen de 366 jours.

Outre la disponibilité que s’offrent les exploitants après ce pic de travail, le regroupement des vêlages permet également une bonne maitrise des résultats techniques et économiques de l’exploitation. En 2023, le taux de mortalité des veaux était contenu à 2,4 % avec des charges vétérinaires maitrisées (80 €/vêlage) grâce à la constitution de lots de veaux homogènes. Ce système est cohérent avec les objectifs des éleveurs et démontre son efficacité puisque ces bons résultats sont stables depuis plus de 10 ans.

Le vêlage à deux ans : une pratique maitrisée sur l’exploitation depuis près de trente ans

En moyenne, une génisse sur quatre vêle à 2 ans sur l’exploitation. Alors que cette pratique ne devait être que temporaire sur l’exploitation pour assurer un croit de cheptel en interne dans les années 90, elle s’est finalement pérennisée. Les génisses sont allotées selon leur poids et leur gabarit après plusieurs pesées. « Si une génisse ne remplit pas à 1 an, elle est conservée et remise à la reproduction à 2 ans. Cette fois ci, si elle ne remplit pas, elle part à l’engraissement. » Cela permet de maintenir un âge moyen au premier vêlage à 33 mois pour l’ensemble du troupeau et de limiter les animaux improductifs dans les bâtiments.

| | En système allaitant, la maîtrise de la reproduction est un pilier de la performance technico-économique d’un élevage. Une mauvaise préparation de mise à la reproduction des vaches se traduit par un allongement du délai de mise à la reproduction. Ces décalages dans le cycle de production impactent la rentabilité économique des exploitations, puisque l’objectif premier en système bovin viande est de produire un veau par vache et par an et donc d’atteindre un intervalle vêlage-vêlage (IVV) idéal de 365 jours.

Les vêlages groupés permettent de rationaliser le fonctionnement de son système contrairement aux vêlages étalés subis, sources de nombreuses dérives.

Le choix de sa période de vêlage se raisonne en fonction du contexte de l'exploitation et de la disponibilité fourragère.

Concernant le mode de reproduction, celui-ci est à raisonner en fonction de sa période de vêlage et donc de sa période de reproduction. La présence des vaches en bâtiment pendant la période de reproduction simplifie la pratique de l’insémination artificielle pour les éleveurs qui souhaitent y recourir (meilleure détection des chaleurs et manipulations et contention facilitées). Le recours à l’IA en période printanière reste possible mais demande d’avoir des moyens de contention adaptés au pâturage et la détection des vaches en chaleur est plus difficile. Dans le cas de la monte naturelle, un soin particulier doit être apporté à la surveillance du taureau qui doit assurer les saillies fécondantes.

| |

Résultats économiques de Saône et Loire – Source CER 71 | | Gérer sa période de reproduction en cas de monte naturelle L’utilisation d’un taureau pour la saillie des animaux implique d’être attentif à un certain nombre d’éléments pour réussir sa reproduction.

En effet, il convient d’abord de s’assurer de la bonne fertilité des mâles introduits dans les lots de femelles en les faisant tester à l’achat et/ou avant la période de monte. Il faut savoir que la fertilité des mâles, tout comme la fertilité des femelles, évolue dans le temps. Un animal fertile initialement peut voir sa fertilité diminuer à certains moments de sa carrière pour diverses raisons :

La hausse de température peut impacter la production de spermatozoïdes et donc rendre l’animal infertile pendant 6 semaines après l’infection. - Lombalgies ou problèmes articulaires :

De tels problèmes peuvent empêcher les mâles de réaliser le saut au moment de la saillie. Il est important de limiter le nombre de vaches par taureau pour lui permettre de saillir l’ensemble des vaches en chaleur du lot qu’il occupe. Cela se justifie encore plus pour les animaux en début de carrière. Il est préconisé de ne pas dépasser 25 à 30 vaches par taureau pour un animal en milieu de carrière et de se limiter à 15 à 20 vaches pour un taureau de moins de 2 ans. - Alimentation déséquilibrée :

Tout comme les femelles, il est important de veiller à maintenir le taureau dans un état d’engraissement correct et à lui proposer des rations équilibrées (notamment en azote et phosphore).

Bien que les retours du terrain soient encore peu consolidés à ce jour, il est fort probable que la propagation des maladies vectorielles (MHE, FCO) dans les troupeaux impacte autant la fertilité des taureaux que la fertilité des femelles.

En cas de retour trop important en chaleur, un examen du taureau et de son sperme doit être envisagé.

De plus, il est important de bien encadrer la période de mise à la reproduction en établissant des dates d’entrées et de sorties des taureaux dans les lots, strictes et cohérentes avec la période de vêlage souhaitée. Evidemment, il faut s’assurer en amont, de la bonne préparation des femelles à la reproduction pour que le nombre de femelles saillies sur la période soit en adéquation avec le nombre de vêlage souhaité.

L’importance de l’alimentation

Alimentation, sanitaire, conduite d’élevage, génétique… Nombreux sont les paramètres qui influencent la reproduction. Autant cibler les efforts sur les facteurs ayant le plus d’impact sur les résultats. Si certains paramètres dépendent de l’animal, beaucoup d’autres reposent sur la gestion de l’élevage.

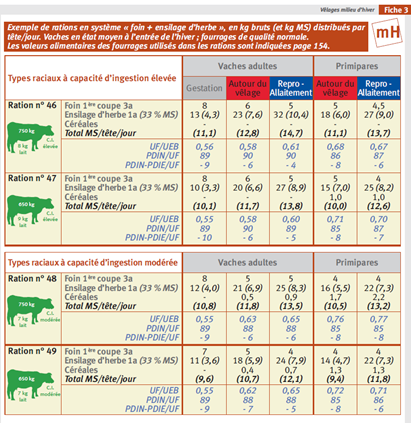

Pour rappel, la reproduction des vaches allaitantes est une fonction de luxe qui n’est assurée que si les autres besoins sont couverts. Les rations distribuées aux bovins doivent être équilibrées en azote, en énergie, en minéraux, vitamines et oligo-éléments.

Bien préparer le vêlage pour réussir sa reproduction La préparation au vêlage est un moment clé dans la conduite d’élevage, parce qu’elle conditionne pour beaucoup le retour des fonctions de reproduction. Cette période, souvent sous-estimée, est pourtant une des clés de réussite en système allaitant pour diminuer l’IVV. Elle correspond à la phase de préparation au vêlage. Ainsi, l’importance accordée par l’éleveur à cette phase va conditionner le futur vêlage, mais également la reproduction suivante. En effet, il faut savoir que le cycle folliculaire chez la vache reprend dès le dernier mois de gestation. Une mauvaise préparation au vêlage pourrait donc conduire à : - Un retard et/ou une diminution de l’activité ovarienne de la femelle gestante.

- Une rétention placentaire, des métrites, un retard d’involution utérine.

- Une absence de fécondation.

- Une mortalité embryonnaire précoce.

| | Afin d’éviter l’apparition de ces troubles autour de la reproduction, plusieurs paramètres doivent être maîtrisés : - Permettre un apport d’énergie suffisant via l’alimentation afin de couvrir les besoins de la vache gestante et donc de son futur veau. Plusieurs études ont fait état de la relation existante entre le statut nutritionnel et les performances reproductives chez les bovins. Un constat général est que des vaches maintenues sur une ration équilibrée et suffisante avant le vêlage ont un intervalle vêlage-première ovulation plus court que des vaches recevant une ration déficiente.

- Apporter une complémentation adaptée. La supplémentation des vaches en fin de gestation est doublement intéressante car elle permet d’améliorer la qualité du colostrum et la santé du veau d’une part, et de faciliter le vêlage d’autre part, en favorisant les contractions utérines au moment du vêlage, permettant une meilleure expulsion du veau et de la matrice.

L’alimentation est un des leviers pour améliorer la reproduction de son troupeau. L’énergie est le premier facteur alimentaire qui joue sur la fertilité des femelles. De toutes les composantes nutritionnelles, l’énergie est probablement le nutriment le plus intimement relié aux faibles performances reproductives des vaches durant la période entourant le vêlage.

L’énergie exerce aussi une action cruciale sur la production d’hormones reliées à la reproduction. Une balance énergétique positive stimule la production de toutes les hormones reliées au développement folliculaire, à l’ovulation et à l’apparition des chaleurs.

Une perte d’état corporel marquée est corrélée avec une mauvaise reproduction, car le déficit énergétique pénalise la qualité de l’ovulation et l’expression des chaleurs.

La reprise d’état corporel : un signe prédominant pour une bonne reprise de cyclicité !

Pour optimiser les performances de reproduction, il existe des notes d’état corporel cibles au vêlage. Elles dépendent de la date de vêlage :

- Vêlage d’automne ou début d’hiver : 2,5 au vêlage

- Vêlage milieu d’hiver : 2,0 à 2,5 au vêlage

- Vêlage fin d’hiver : 2,0 au vêlage

Mise à la reproduction en automne ou en hiver : 2,5 à la mise à la reproduction.

Une vache qui aurait une perte de plus d’un point de la note d’état corporel dans les 30 jours après vêlage, risquerait une hausse de l’intervalle vêlage/1ère ovulation comme de la mortalité embryonnaire. Le stress métabolique est particulièrement à craindre autour du vêlage quand les besoins énergétiques augmentent bien plus que les capacités d’ingestion. Les besoins en énergie sont multipliés par 4 dans la semaine qui suit le vêlage. Le pic de déficit est souvent atteint la 2ème semaine après vêlage et il faut 45 jours pour retrouver un bilan énergétique positif.

Pour minimer la perte d’état, le premier levier est l’ingestion, plus efficace que la seule reconcentration de la ration, en favorisant des fourrages riches et appétents et bien conservés.

Alloter selon les besoins des animaux Alloter les animaux en lots homogènes en termes d’âge et de stade physiologique permet de faciliter la ration quotidienne, la surveillance et les interventions afin d’optimiser les performances.

Pour les femelles allaitantes, l’allotement doit considérer essentiellement deux facteurs :

- La période de vêlage : une vache gestante a moins de besoins qu’une vache qui élève son veau et qui va entrer en période de reproduction.

- Le rang de vêlage : un apport supérieur est conseillé pour les primipares pour assurer la reproduction.

Ne pas négliger la complémentation minérale et vitaminique. Tout déficit en minéraux (calcium, magnésium, phosphore) entraîne une infertilité. Les vitamines A, E et B12 ainsi que les oligoéléments notamment iode, sélénium, zinc, cuivre, cobalt ont un rôle essentiel dans la reprise d’activité ovarienne. La distribution peut se faire à des périodes cibles : fin de gestation (2 derniers mois), allaitement et mise à la reproduction. Pour les vaches en bâtiment, une distribution quotidienne de 100 à 150 g de minéraux/jour/tête est la bonne solution. | | | | |

Un exemple de rations de vaches allaitantes en système « foin + ensilage ou enrubannage d’herbe » avec des vêlages en milieu d’hiver (Guide de l’alimentation du troupeau bovin allaitant, Idele, 2015) | | Vigilance sanitaire : ne pas négliger les parasites et les maladies infectieuses

Un bon état sanitaire reste un préalable incontournable à la reproduction. Respecter les conditions d’hygiène, notamment lors du vêlage, permet de limiter les non-délivrances et les infections du tractus génital qui altèrent la reprise de cyclicité post-partum et donc l’apparition des chaleurs.

Les index : une aide précieuse pour orienter sa génétique

Que ce soit en monte naturelle ou en insémination artificielle, le choix du taureau reste déterminant (cf Journal allaitant N°10).

| | En insémination artificielle, vous avez accès aux catalogues des taureaux avec leurs index pour de nombreux caractères. Ces index correspondent à la valeur génétique de l’animal pour le caractère donné. Ces index sont le plus souvent issus des informations traitées à partir des résultats du contrôle des performances ou des analyses génomiques. Il y a des index liés à la naissance et la période avant sevrage : facilité de vêlage, aptitude maternelle des filles (aptitude au vêlage, aptitude laitière), croissance, morphologie (développement musculaire et squelettique), et comportement au sevrage. A cela s’ajoutent des index post sevrage de croissance et morphologie, des index de réussite à l’IA, d’efficacité de carrière, d’aptitude bouchère des jeunes bovins… mais aussi d’autres index issus de la génomique. Sur ces catalogues sont également indiqués des informations concernant leur particularité génétique (gène Mh ; Ataxie ; Blind…). Toutes ces informations permettent d’orienter les accouplements en fonction des objectifs choisis.

Pour les éleveurs au contrôle de performances, les index sont calculés pour les femelles (vaches et génisses) et permettent de trier les femelles conservées pour le renouvellement et de trier les vaches à réformer lorsque cette possibilité de tri existe.

Pour ceux qui utilisent un taureau de monte naturelle, avoir les index des parents du taureau permet de mieux connaître ses caractéristiques et d’éviter les mauvaises surprises.

Des outils pour vous aider dans le suivi de la reproduction Pour une bonne maîtrise de la reproduction, il est nécessaire de suivre au plus près l’ensemble du cycle, de la chaleur au vêlage. Différentes méthodes et outils sont à votre disposition pour détecter des problèmes d’infertilité, détecter les chaleurs, savoir si vos vaches et génisses sont pleines et détecter les vêlages : - L’examen de l’appareil reproducteur des femelles pour repérer des malformations ou des risques d’infertilité avant mise à la reproduction ou lorsque la femelle reste infertile.

- La détection des chaleurs qui est un moment clé de la reproduction notamment lorsque l’on pratique l’insémination artificielle. Cette détection visuelle demande de la patience. Pour optimiser ce suivi, l’idéal est d’assurer trois fois vingt minutes de surveillance chaque jour, notamment le matin avant de distribuer l’alimentation ou avant toute intervention dans le bâtiment. Pour aider l’éleveur et faciliter cette détection, il existe des outils de détection des chaleurs : les marqueurs de chevauchement (peinture) ou les monitorings (cf témoignage de M.BARRAUD).

| | Ces derniers sont des capteurs, colliers ou boucles, mis aux femelles qui repèrent leurs comportements, leurs déplacements. Un changement de comportement détecté lance une alerte en direct sur votre smartphone vous prévenant que la vache ou la génisse est en chaleur. Le monitoring parvient à détecter des chaleurs qui échappent parfois à l’œil. Surtout, les informations données par le monitoring permettent de déterminer le meilleur moment pour inséminer la femelle. | | | | | - La synchronisation des chaleurs, par la pose d’hormone permettant de synchroniser les femelles et de les inséminer le même jour. Cette méthode nécessite une bonne alimentation pour la réussite de l’insémination. Attention, la synchronisation des chaleurs facilite le travail de l’éleveur, mais elle n’améliore pas la fertilité. D’ailleurs, la fertilité est inférieure chez les vaches synchronisées par rapport à celles dont la venue en chaleur est naturelle.

- La détection des femelles gestantes peut s’effectuer de différentes manières :

- Le palper rectal, réalisé après 60 jours, permet de vérifier la présence physique d’un fœtus par palpation de l’utérus à travers le rectum. Il permet de connaitre le stade de gestation. Il nécessite une contention des animaux. C’est une technique relativement simple, peu coûteuse, qui a l’avantage de fournir un résultat immédiat mais qui est invasive, nécessite la contention et ne peut être mise en œuvre que relativement tardivement.

- L’échographie, méthode couramment pratiquée, doit être pratiquée après 35 jours révèle une image obtenue à l’aide d’une sonde à ultrason. Elle nécessite une contention des animaux.

- Le test de gestation dans le lait permet de repérer de façon précoce la gestation (28 jours). Réalisé au moment de la traite (plutôt pour des vaches laitières), il est non invasif et facile à collecter. Cependant l’analyse est réalisée en laboratoire.

- Le test de gestation par le sang permet grâce à un kit, de prélever du sang d’une femelle et à partir de quelques gouttes d’obtenir sur place le résultat du test de gestation.

- La détection des vêlages :

- La méthode des températures permet de détecter l’imminence du vêlage. Au cours des 10 jours précédant la mise bas, la température rectale des vaches s’élève pour dépasser les 39°C dans la majorité des cas. Au cours des dernières heures précédant le vêlage, elle chute en dessous de 38,5°C, indiquant l’imminence du vêlage dans les 24 heures suivantes. Cette mesure est un élément de prédiction complémentaire de l’évolution des signes extérieurs.

- Les avertisseurs de vêlage, sous forme de colliers qui repèrent les changements dans les comportements et déplacements, de sondes thermiques placées dans le vagin qui détectent le changement de température lors de l’expulsion de la sonde, d’appareils placés sur la queue détectant son mouvement. Tous ces appareils connectés lancent une alerte en direct sur votre smartphone vous prévenant que la vache ou la génisse est sur le point de vêler. Ces outils permettent de s’absenter plus facilement et d’être prévenu pour éventuellement intervenir sur le vêlage.

N'hésitez pas à contacter votre conseiller élevage pour plus d'informations sur ces pratiques et outils. | | Jérémy DOUHAY Chargé d’étude en élevage bovin allaitant - IDELE La qualité médiocre des fourrages récoltés en 2024 doit orienter un plan de rationnement précis, intégrant des compléments énergétiques et/ou protéiques pour équilibrer les rations et maintenir la productivité du troupeau et notamment la bonne réussite à la reproduction pour les femelles vêlant à l’automne. | | | | | Guide de l'alimentation du troupeau bovin allaitant | | Guide de l’alimentation du troupeau bovin allaitant : vaches, veaux et génisses de renouvellement, IDELE, 2015. | | | | | | | | | | |